Arbeitsschutz im Klimawandel

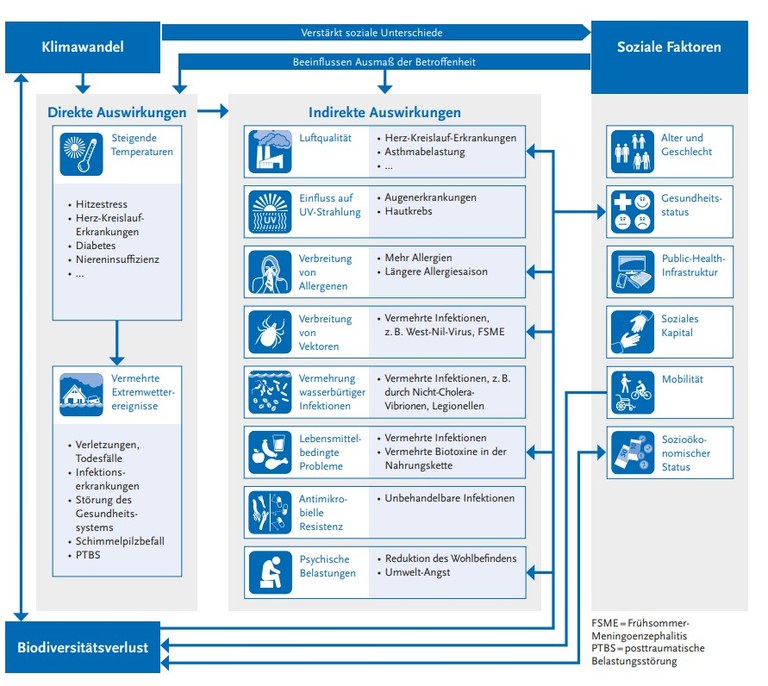

Der Klimawandel hat schon heute massive Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen an ihren Arbeitsplätzen. Zum einen verstärken sich Arbeitsschutzrisiken (z. B. Hitzebelastung), zum anderen kommen neue hinzu (z. B. neue Allergene und vektorübertragene Krankheiten), wodurch bestehende Arbeitsschutzmaßnahmen neu bewertet und angepasst werden müssen.

Auswirkungen des Klimawandels auf den Arbeitsschutz

Der Klimawandel führt zu einer Zunahme physikalischer Belastungen wie Hitze, UV-Strahlung und Extremwetterereignissen. Diese können direkte Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten haben, wie Hitzestress, Hautkrebs oder Verletzungen durch Unwetter. Indirekt beeinflusst der Klimawandel auch die Verbreitung von Infektionskrankheiten durch Vektoren (z. B. Mücken und Zecken) sowie die Exposition gegenüber Allergenen und Toxinen. Darüber hinaus verändern sich durch die Transformation der Wirtschaft zu Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft Arbeitsprozesse, Lieferketten und Technologien, was neue Gefährdungen mit sich bringt, beispielsweise bei der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien.

Im Arbeitskontext besteht häufig ein höheres Risiko durch den Klimawandel, weil Beschäftigte während ihrer Tätigkeit vielfach direkter, länger und intensiver klimabedingten Gefahren ausgesetzt sind als die Allgemeinbevölkerung. Durch die Kombination aus physischer Belastung, psychischer Beanspruchung und der Verstärkung bereits existierender Arbeitsschutzrisiken ist der Arbeitsplatz besonders vom Klimawandel betroffen.

Besonders betroffene Gruppen

Die oben beschriebenen Auswirkungen können alle Beschäftigten betreffen – dennoch gibt es Berufsgruppen, die ein erhöhtes Risiko haben. Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen besonders Menschen, die im Freien arbeiten, da sie Hitze, Extremwetterereignissen und auch Vektoren, wie Mücken und Zecken, direkt ausgesetzt sind. Aber auch Beschäftigte, die in schlecht isolierten Bürogebäuden arbeiten, können durch Hitze besonders belastet sein. Hinzu kommen individuelle Risikofaktoren, wie beispielsweise Vorerkrankungen oder Behinderungen.

Arbeit sicher und gesund auch in der Zukunft

Die Herausforderungen durch den Klimawandel erfordern dynamische Anpassungen des Arbeitsschutzes. Unternehmen sind gefordert, proaktiv die Beschäftigten zu sensibilisieren und zu informieren und die Arbeitsplätze an die klimatischen Veränderungen anzupassen. Zentral ist dabei die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung gemäß § 4 ArbSchG sowie die Einhaltung spezifischer Regelungen wie z. B. zur Raumtemperatur. Maßnahmen sollten nach dem STOP-Prinzip (Substitution, technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen) priorisiert werden.

Klimaschutz ist kein explizierter Auftrag der Unfallversicherungsträger, jedoch sollte dieser im Kontext von Anpassungsmaßnahmen im Arbeitsschutz mitgedacht werden.

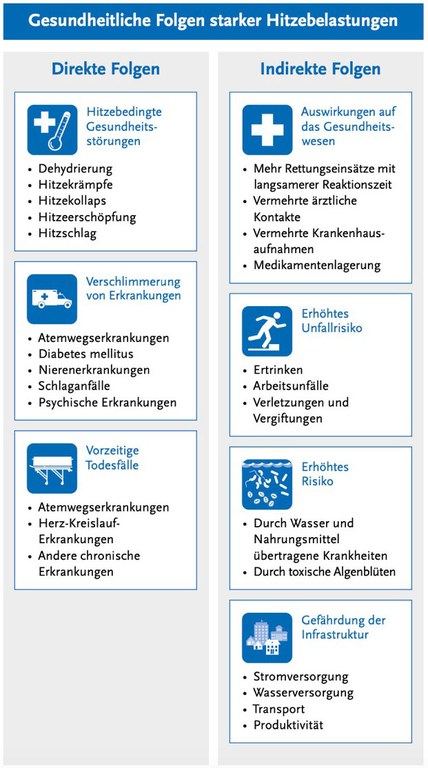

Die zunehmende Klimakrise führt zu höheren Temperaturen und häufigeren Hitzewellen, die erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsschutz haben. Besonders betroffen sind Menschen, die im Freien arbeiten, da sie extremer Hitze direkt ausgesetzt sind. Im Jahr 2022 gingen in Deutschland rund 34 Millionen Arbeitsstunden aufgrund von Hitze verloren, wobei die Baubranche mit 60 % der Stundenverluste und 57 % der Einkommensverluste am stärksten betroffen war.

Hitzeexposition erhöht das Risiko für gesundheitliche Probleme wie Konzentrationsstörungen, Ermüdung und hitzebedingte Erkrankungen, die nicht nur die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen, sondern auch das Unfallrisiko erhöhen. Fehlende nächtliche Abkühlung in Hitzewellen (sog. Tropennächte) führt zu einer mangelnden Erholungsmöglichkeit, die besonders bei Menschen in Schichtarbeit zu reduzierter Leistungsfähigkeit und gesundheitlichen Auswirkungen führen kann. Hohe Temperaturen werden mit einem aggressiveren Verhalten und einer erhöhten Konfliktbereitschaft assoziiert. Diese Belastungen führen zu mehr Arbeitsunfähigkeitstagen und verringern die Produktivität, was sich negativ auf die Wirtschaft auswirkt. Angesichts der fortschreitenden Klimakrise ist es dringend erforderlich, Maßnahmen im Arbeitsschutz zu verstärken, um Beschäftigte besser vor den Folgen extremer Hitze zu schützen.

Viele Menschen unterschätzen ihr persönliches Risiko durch Hitze, obwohl Studien zeigen, dass selbst gesunde Personen durch extreme Temperaturen schwerwiegende gesundheitliche Folgen wie Kreislaufversagen oder Hitzeschlag erleiden können. Deshalb ist es wichtig, Beschäftigten zu sensibilisieren.

Schwerpunkt Ozonbelastung und UV-Strahlung

Eine Auswirkung heißer Tage ist die vermehrte Bildung bodennahen Ozons, die mit der Klimakrise weiter zunimmt. Hohe Ozonkonzentrationen können Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen, insbesondere bei körperlicher Arbeit im Freien. Beschäftigte, die hohen Ozonwerten ausgesetzt sind, sollten durch organisatorische Maßnahmen wie die Verlagerung von Arbeitszeiten in die Morgenstunden geschützt werden, da die Ozonkonzentration abends höher ist.

Die Klimakrise führt zudem zu einer erhöhten UV-Belastung, was besonders für Beschäftigte im Freien ein Risiko darstellt. In Deutschland wurde in den letzten dreißig Jahren ein Anstieg der UV-Spitzenbelastungen und der UV-Jahresdosis festgestellt, begünstigt durch Niedrig-Ozon-Ereignisse. Eine hohe UV-Exposition kann zu Hautkrebs, Augenschäden, Sonnenbrand und einer verminderten Immunabwehr führen. Technische Arbeitsschutzmaßnahmen wie Abschattung von Arbeitsplätzen im Freien durch Sonnensegel oder Schutzdächer zur Reduzierung der UV-Strahlung, organisatorische Maßnahmen wie die Anpassung der Arbeitszeiten, um Tätigkeiten während der intensivsten Sonneneinstrahlung oder hoher Ozonwerte zu vermeiden sowie die Bereitstellung von Sonnenschutzmitteln, UV-schutzfähiger Kleidung und Kopfbedeckungen können die gesundheitlichen Risiken reduzieren. Auch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sollten besonders belasteten Berufsgruppen angeboten werden.

Schwerpunkt Extremwetter

Extremwetterereignisse wie Starkregen und Überschwemmungen treten durch den Klimawandel häufiger und intensiver auf, was erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsschutz hat. Besonders gefährdet sind Arbeitsplätze im Freien, wo Hitze, UV-Strahlung und Extremwetter zu Gesundheitsrisiken führen können.

Eine regelmäßige Bewertung dieser Risiken im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hilft potenzielle Gefahren frühzeitig zu identifizieren und Präventionsmaßnahmen zu planen. Simulationskarten und Überschwemmungsmodelle könnten zur Risikoeinschätzungen und Impactvorhersagen genutzt werden. Die Vorhersehbarkeit einiger Extremwetterereignisse ist aber begrenzt. Durch Extremwetterereignisse können auch indirekte Folgen entstehen, wie etwa die Zerstörungen der Infrastruktur, wodurch die Energie- und Wasserversorgung beeinträchtigt sein kann.

Um im Falle eines Extremwetters schnell reagieren zu können, sollten im Sinne eines vorsorgenden Risikomanagements umfassende Alarm- und Notfallpläne vorliegen. Technische Präventionsmaßnahmen, wie Hochwasserbarrieren und Regenabflussrohre sowie organisatorische Maßnahme wie flexible Arbeitszeiten tragen zur Sicherheit der Beschäftigten und der Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe bei.

Schwerpunkt psychische Gesundheit

Das Wissen um die voranschreitende Klimakrise und die in ihrem Zusammenhang wahrgenommenen Veränderungen lösen im beruflichen und privaten Kontext berechtigte Gefühle von z.B. Angst, Unsicherheit und Sorge aus. Unmittelbare Auswirkungen durch Hitzebelastung führen auch am Arbeitsplatz zu einer erhöhten mentalen und körperlichen Belastung, die Leistungsfähigkeit nimmt ab und es passieren häufiger Fehler und Unfälle. Außerdem können aggressives und feindseliges Verhalten zunehmen.

Durch das direkte Erleben von Extremwetterereignisse und den Verlust der eigenen gewohnten Lebens- und Arbeitsumgebung erhöht sich z. B. die Wahrscheinlichkeit akuter Belastungsreaktionen sowie posttraumatischer Belastungsstörungen.

All diese Faktoren müssen im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes berücksichtigt werden.

Schwerpunkt Allergien

Durch den Klimawandel blühen heimische Pflanzenarten früher, werden zunehmend allergen und produzieren mehr Pollen. Außerdem breiten sich neue, stärker allergene und invasive Pflanzenarten (z. B. Ambrosia) in Deutschland aus, wodurch immer mehr Beschäftigte unter Atemwegs- oder Hautallergien leiden. Besonders betroffen sind Berufe mit hoher Exposition gegenüber allergenen Stoffen, etwa bei Arbeiten im Freien.

In Zukunft können Beschäftigte beruflich verstärkt weiteren Allergenquellen ausgesetzt sein, wodurch sich zusätzliche Gefahren für Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit ergeben können. Beispiele sind die Schimmelexposition bei Sanierungsarbeiten infolge von Extremwetterereignissen oder neue potenzielle Allergenquellen durch neue Industriezweige, wie der Insekten- oder Cannabiszucht.

Der Arbeitsschutz muss darauf reagieren, indem er Maßnahmen wie die Substitution allergener Stoffe, technische Schutzvorrichtungen wie Luftreiniger sowie persönliche Schutzausrüstung wie Atemmasken bereitstellt. Gleichzeitig sind Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen wichtig, um Beschäftigte über Risiken aufzuklären und individuelle Lösungen zu entwickeln. Ein angepasster Arbeitsschutz trägt dazu bei, die Gesundheit der Mitarbeiter zu sichern und allergiebedingte Einschränkungen zu minimieren.

Schwerpunkt Vektoren

Der Klimawandel begünstigt die Ausbreitung von Vektoren, also Organismen wie Zecken und Mücken (sog. Vektoren) oder Nagetiere, die Krankheiten übertragen können und stellt damit auch den Arbeitsschutz vor neue Herausforderungen. Durch steigende Temperaturen und veränderte Umweltbedingungen breiten sich tropische Mückenarten wie die Asiatische Tigermücke zunehmend in gemäßigten Klimazonen aus und können Krankheiten wie das Dengue- oder West-Nil-Fieber übertragen. Durch den Menschen verursachte Umweltveränderung, der Verlust der Biodiversität und die Zerstörung von Ökosystemen machen das Auftreten von Epidemien und Pandemien wahrscheinlicher, da die zunehmende räumliche Nähe von Mensch und Tier begünstigen kann, dass sich Infektionserreger tierischen Ursprungs auf den Menschen übertragen können (Zoonosen). Besonders betroffen sind Beschäftigte, die im Freien arbeiten. Arbeitsschutzmaßnahmen müssen an die veränderten Risiken angepasst werden, wobei technische und organisatorische Maßnahmen personenbezogenen vorzuziehen sind.

Schwerpunkt Risiken durch Transformation

Die Dekarbonisierung und der Übergang zu nachhaltigen Wirtschaftsformen (z. B. Kreislaufwirtschaft) haben Auswirkungen auf den Arbeitsschutz. Durch die Abkehr von fossilen Brennstoffen und die Umstellung auf erneuerbare Energien entstehen neue Risiken, etwa durch den Umgang mit alternativen Energiequellen wie Wasserstoff oder Biomasse. Gleichzeitig verändern sich Produktionsprozesse, etwa durch den vermehrten Einsatz biologischer Arbeitsstoffe oder Recyclingverfahren.

- Webcode: 25800630

Diesen Beitrag teilen